台灣將出現減碳破口?碳交易之父來解答

- 首頁

- 永續電子報

- 台灣將出現減碳破口?碳交易之父來解答

環境-E 2024 Vol.01

台灣將出現減碳破口?碳交易之父來解答

- #碳洩漏

-

Share

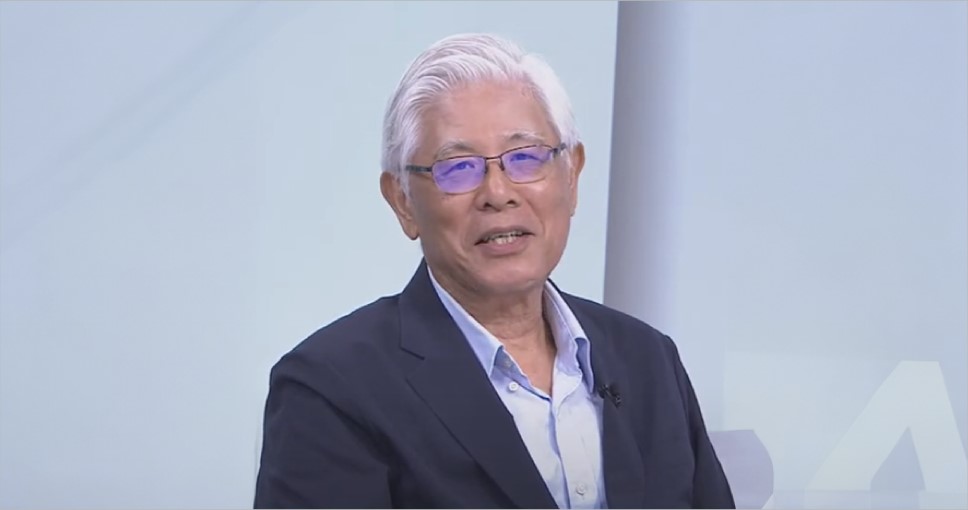

全球淨零碳排勢在必行,各個國家與國際企業紛紛制定淨零目標,積極實施碳排放管理。台灣也將於 2025 年收取碳費,並以 2024 年排放量為課徵依據。然而,收取碳費的同時,若沒有完整的配套預防措施很可能導致碳洩漏,進而造成台灣產業價值鏈碳排不降反增。究竟什麼是碳洩漏?台泥永續電子報編輯室特別就此議題訪問「台灣碳交易之父」─國立台北大學自然資源與環境管理研究所李堅明教授。

台灣推動碳費必須有配套 預防碳洩漏

李堅明教授認為,台灣今年開始推動的碳費制度,只針對國內產業收取碳費而無配套,可能產生碳洩漏。例如鋼鐵這項材料有進口品可以替代,當台灣實施碳費,導致台灣鋼鐵業生產成本變高,沒有被收取碳費的進口鋼鐵就可能取代國內產品。李堅明教授指出,鋼鐵業、水泥業是屬於高碳洩漏風險產業,這也是歐盟實施碳定價時,會特別針對這兩個產業給予免費配額的原因。造紙、紡織、石化、半導體等能源密集產業,也需審慎考量碳洩漏對其產業影響。

李堅明教授建議,台灣在推動碳費同時,除了可參考歐盟推動排放交易機制 (ETS) 提供免費配額,在限定的時間與比例內不課徵碳費;亦可參考歐盟碳邊境調整機制 (CBAM) 的作法。這兩種配套非常關鍵,在推行碳費徵收的同時就應該訂出完整作法,才能避免碳洩漏發生。

歐盟推動碳定價初期 進口產品碳足跡增加 值得台灣借鏡

李堅明教授進一步說明歐盟碳定價政策,值得台灣借鏡之處。歐盟早從 2005 年推動碳交易機制,2005 年至 2012 年屬於學習過程,所以企業多是免費拿到排放配額。直至 2012 年至 2020 年進入第三階段,這時多數排放配額要花錢購買,此時歐盟依據減碳成本、電力轉嫁成本、產品附加價值等,辨別哪些產業屬高碳洩漏風險,給予免費配額。

然而 2015 年歐盟研究國際貿易碳足跡時發現,進口產品碳排放是出口碳排放的三倍。李堅明教授解釋,「因為其他國家沒有像歐盟管制那麼嚴格,導致進口產品碳足跡總排放量,比同期出口排放量高。這讓歐盟理解當時作法無法影響其他國家減碳,也給歐盟一個依據,來推動碳邊境調整機制。」於是 2021 年展開第四階段,開始推動歐盟 CBAM。

現今國際趨勢強調企業價值鏈減碳,若台灣僅國內實施碳定價,而無 CBAM 做配套,恐讓國外高碳排產品進口,讓台灣產業價值鏈碳排不減反增,損及台灣國家及產業碳競爭力。

推動台灣 CBAM 碳邊境機制 非貿易壁壘

環境部氣候變遷因應法第 31 條其實有明定,為避免碳洩漏,進口產品應申報產品碳排放量,並依核定之排碳差額,取得減量額度或繳納代金。這即是台灣設立 CBAM,對進口高碳排商品課以代金的法源依據,但目前環境部尚未對此訂定子法。

對於有人質疑設立台灣版 CBAM 有違國家間的自由貿易。李堅明教授指出,當初歐盟推動 CBAM 前也審慎考慮過這個議題。但關稅暨貿易總協定 (GATT) 條文明列:若為人類與動植物之生命與健康,則不違背國際貿易規範。而 CBAM 是為限制溫室氣體排放、避免全球暖化,且歐盟 CBAM 收到的錢也回饋國際,幫助其他國家因應氣候變遷。

李堅明教授表示,歐盟已講明 CBAM 精神是把歐盟排放交易機制 (EU ETS) 延伸到邊境。EU ETS 有管制的產品,進口商進口這些產品一樣必須受管制。除了計算排放量,並參考 EU ETS 當週均價、支付憑證費用,承擔相同碳成本。如果歐盟境內該產品有免費配額,則進口產品同樣可抵減。

李堅明教授受訪時總結,設立台灣 CBAM 並不會是貿易壁壘,而是讓國內產品與進口產品在同樣條件下公平競爭。

You may also like

TCC GROUP HOLDINGS

SUSTAINABLE E-NEWSLETTER.