以人為本,共譜未來:台泥首本公正轉型報告

- 首頁

- 永續電子報

- 以人為本,共譜未來:台泥首本公正轉型報告

社會-S 2025 Vol.03

以人為本,共譜未來:台泥首本公正轉型報告

- #公正轉型

-

-

-

Share

台泥深知邁向淨零的旅程將不僅是技術與數據的革新,更是一場以「人」為核心的社會工程,深刻體悟「信任」是一切發展的基石。企業除了「Do Less Harm」的自身減碳,更應思考如何「Do More Good」,確保每一位利害關係人都能在變革中受到妥善照顧。

台泥廣安廠內的環保公司有23位員工,皆來自原先水泥廠員工轉崗,其中一名原廠區過磅區的女性員工通過公司的轉崗培訓,成功獲得設備操作資格認證。

以人為本,為員工打造綠領新未來

面對自動化與能源轉型,台泥不選擇直接裁員,而是透過系統性的培訓與職務再設計,協助同仁迎向挑戰。台泥在江蘇句容廠導入無人電動礦卡時,便成功將原先擔任司機的同仁轉調至新的智能崗位。這份經驗也將複製到廣東英德廠,在智能礦山導入計畫中,預計將有約 67% 的調度員由現任礦卡司機轉任。廣東英德廠礦卡司機李伯前分享道:「以前沒接觸過高科技,心裡怕學不會。但公司有培訓,就慢慢學會了。現在辦公環境不僅更舒適,也更安全。」

為系統性提升全體同仁的「綠色技能」,台泥於2025年初上線「台泥碳學院」學習平台,提供從意識培養到專業證照的完整學習地圖,線上課程觀看數至今已累計超過48,000次,其中「公正轉型」課程完成率更高達89%。自2018年來,台泥已開創1,433個綠色就業機會,並鼓勵內部轉調,讓和平電力的同仁也能投身綠能案場,開創職涯新篇章。

走入社區,從挫敗中重建信任連結

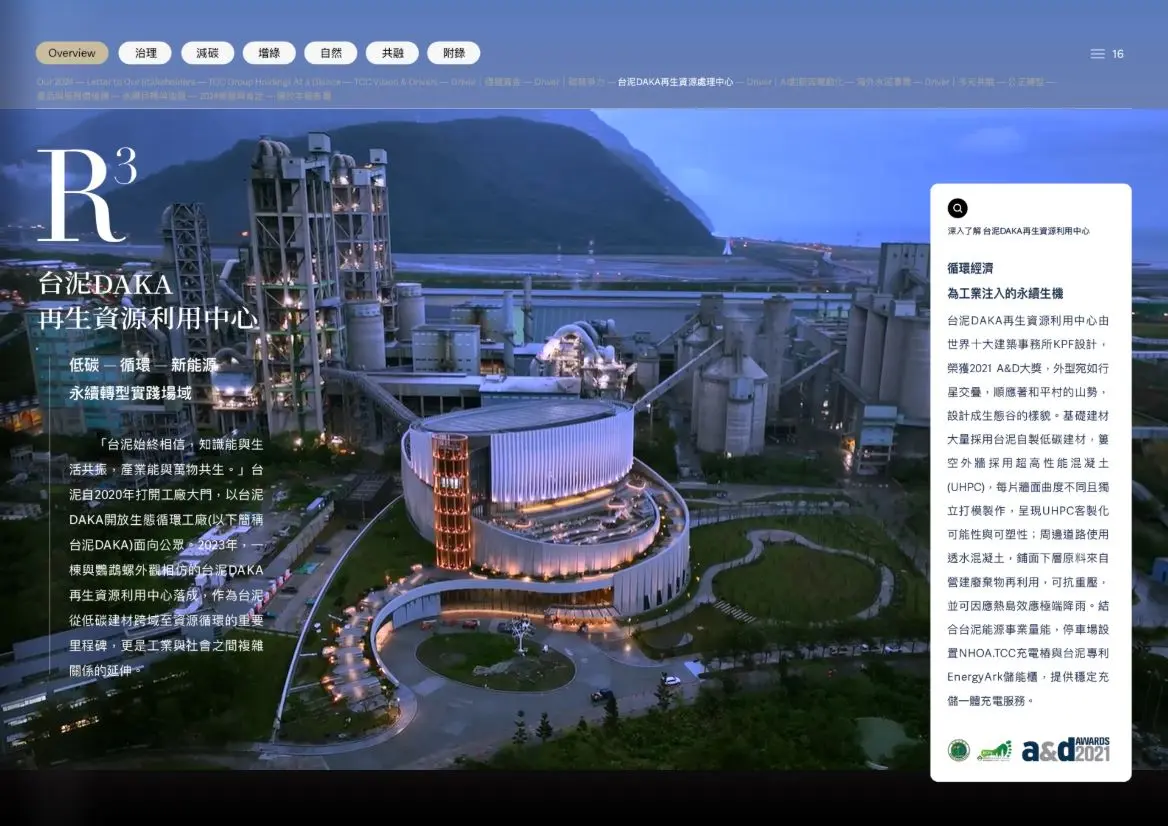

我們相信,工廠是社區的一部分,企業的轉型必須與地方緊密相連。2020年開放的台泥DAKA生態循環工廠,至今已吸引超過800萬人次造訪,它不僅是溝通平台,更成為在地居民生活的一部分。

台泥從傳統的回饋模式轉為「賦能」,透過提供DAKA市集,帶動地方「女力」興起,提升部落非製造業就業率2.5%。根據社會投資報酬率(SROI)分析,台泥每投入1元能創造3.54元的社會價值。

我們更以「減碳生活親子存摺」這樣生活化的方式,走進花蓮和平與宜蘭東澳的校園及社區,將淨零排放這個宏大議題,轉化為儲蓄「碳幣」的日常行動,與居民坦誠溝通和平電廠的轉型挑戰,攜手迎向低碳未來。

在嘉義推動漁電共生時,雖曾因溝通不足而面臨挫折,但我們選擇面對問題,調整方式,與養殖戶建立「漁業優先、發電共存」的合作原則;在面臨重大風災後,台泥與在地供應商協助年長村民修繕屋頂,展現企業作為社區夥伴的承諾。而2025年三元電池廠火災事件更是一記警鐘,提醒我們安全與溝通是一切發展的基石。台泥秉持公開透明原則,主動向社會揭露調查進度、成立鄰里事務組,並承諾公布第三方環境監測報告,期盼透過承擔責任,將挑戰化為重建與社區互信的契機。

攜手夥伴,賦能低碳生活圈

淨零轉型需要整個價值鏈的共同參與。台泥透過工作坊與一對一輔導,協助供應商建立碳盤查與碳足跡管理能力,更成立「綠色供應鏈聯盟」共同承諾於2030年前減碳10%,至今已有 19 家供應商響應加入。我們也與下游營建業夥伴組成「低碳營建先行者聯盟」,至今已有242家成員加入,在2,867個案場中應用低碳混凝土,共同打造低碳營建生態。我們也將永續理念化為綠色能源服務,透過「NHOA.TCC」充電站發起「離峰充電愛地球行動」,賦能消費者在日常生活中做出更環保的選擇。

台泥的轉型,是一條與所有利害關係人共同開創的道路。我們深信,唯有坦誠溝通、從挫敗中學習,才能累積深厚的信任。未來,我們將持續以謙卑的態度與具體的行動,攜手每一位夥伴,共同邁向一個更安全、更具韌性的永續未來。

You may also like

TCC GROUP HOLDINGS

SUSTAINABLE E-NEWSLETTER.